2019年,“飞行器整体结构的制造与监测”群体入选国家自然科学基金创新研究群体;获批国家杰出青年科学基金划1项;入选GF托举人才工程1人;入选江苏省人才工程8人。

2019年度实验室人员获荣誉称号情况一览表

荣誉名称 | 获得者 |

中央六部委 探月工程嫦娥四号任务突出贡献单位 | 重点实验室 |

何梁何利基金2019年度 “科学与技术进步奖”数学力学奖 | 郭万林 |

中央六部委 探月工程嫦娥四号任务突出贡献者 | 聂 宏 |

国际计算与实验工程与科学会议 ICCES Eric Reissner Award | 郭万林 |

Elsevier 2019年度中国高被引学者 | 郭万林,邹鸿生 高存法,范华林 |

2019年度实验室新增各类人才工程入选者一览表

人才工程名称 | 入选者 |

国家自然科学基金创新研究群体 飞行器整体结构的制造与监测 | 袁慎芳,朱 荻 徐九华,裘进浩 李迎光,王立峰 |

国家杰出青年科学基金项目:纳系统动力学 | 王立峰 |

GF青年人才托举工程 | 印 寅 |

江苏特聘教授 | 张助华 |

江苏省杰出青年基金:水伏效应材料理论及设计 | 张助华 |

江苏省双创人才 | 卢天健,王 岩 易 敏,刘衍朋 吴大伟,张助华 |

江苏省六大高峰高层次人才项目 | 范华林(A类) 仇 虎(C类) |

重点实验室获“探月工程嫦娥四号任务突出贡献单位”荣誉称号

在“嫦娥四号”任务中,赵淳生院士团队和聂宏教授团队分别承担巡视器超声电机、着陆器着陆缓冲机构柔体模型构建,以及月面着陆过程仿真等重要任务,为“嫦娥四号”使命的圆满完成做出了重要贡献。

赵淳生院士团队面对空间特殊环境的挑战,以稳定性、可靠性、环境适应性和效率为目标,攻克了高频振子动力学控制、超声电机抗过载结构优化方法、高低温环境下超声电机稳定启动及精密驱动等多项关键技术;发明的多款适用于大过载、大温差、真空等环境下超声电机,性能达到国际同类产品先进水平,效率、输出力矩等指标超过国际同类产品。用于巡视器任务载荷控制的超声电机始终工作正常,为“嫦娥四号”落月巡视的顺利开展做出了贡献。

聂宏教授团队针对复杂环境下着陆过程,在着陆缓冲装置碰撞能量的高效吸收、碰撞过程的稳定可控,以及碰撞过程的地面等效模拟验证等方面突破多项重大关键技术。发明了缓冲/压紧/展开/锁定,以及自适应调姿多功能一体化的月球着陆缓冲机构;发明了月球探测器着陆缓冲机构综合性能地面试验验证系统,在国内首次实现航天器着陆缓冲性能的全面准确评估,满足了“嫦娥四号”着陆缓冲机构各项性能指标的全面验证的要求。研究成果丰富和发展了我国航天器着陆缓冲装置的设计与验证技术体系。

郭万林院士获何梁何利基金2019年度“科学与技术进步奖”数学力学奖

刘鹤副总理为郭万林院士颁奖(2019.11.18)

2019年11月18日,何梁何利基金2019年度颁奖大会在北京举行,56位科技领军人物获奖。中国科学院院士郭万林教授获“科学与技术进步奖”中的数学力学奖。

聂宏教授获“探月工程嫦娥四号任务突出者”荣誉称号

郭万林院士获“ICCES Eric Reissner Award”

郭万林院士接受Eric Reissner Award奖牌(2019.03.27)

国际计算与实验工程与科学会议(International Conference on Computational & Experimental Engineering and Sciences ICCES)由美国国家工程院、印度国家工程院、第三世界科学院、欧盟科学院及乌克兰科学院院士Satya N.Atluri教授于1986年发起举办,是具有国际影响力的重要系列国际学术会议之一,每年召开一次。

郭万林院士荣获ICCES Eric Reissner Award,用以表彰他“对航空航天结构的完整性和耐久性以及纳米力学的持续贡献”。该奖项以美国工程院院士、美国艺术与科学院院士、数学力学家Eric Reissner教授名字命名,以此鼓励在力学研究方面做出杰出贡献的学者。郭万林院士是国际上第七位获此殊荣的学者。

郭万林院士在ICCES 2019所做大会报告题目(2019.03.25)

“飞行器整体结构的制造与监测”入选国家自然科学基金创新研究群体

创新研究群体“飞行器整体结构的制造与监测”主要成员合影

(从左至右:顾冬冬、苏宏华、曲宁松、王立峰、裘进浩、朱荻、袁慎芳、徐九华、李迎光、高存法、郭宇峰)

群体学术带头人 袁慎芳 教授 | 国家自然科学基金创新研究群体“飞行器整体结构的制造与监测”依托机械结构力学及控制国家重点实验室,以及机械制造及其自动化、航空宇航制造工程重点学科,共同围绕先进飞行器结构“部件整体化、结构轻量化、维护智能化”的重大需求,长期致力于飞行器整体结构制造和监测的前沿和应用基础研究,在国内外享有盛誉。群体将面向新一代先进飞行器发展的挑战,开展整体结构的脉动态多能量场耦合制造理论、基于个性特征及智能监测的整体结构制造理论、制造服役一体化多参量智能监测等新方向的研究,紧密结合国家重大需求,力争做出世界一流的科研成果。 群体学术带头人:袁慎芳教授,核心成员:朱荻院士、徐九华教授、裘进浩教授、李迎光教授和王立峰教授。 |

王立峰教授获国家杰出青年科学基金项目资助 国家杰出青年科学基金项目:纳系统动力学 | |

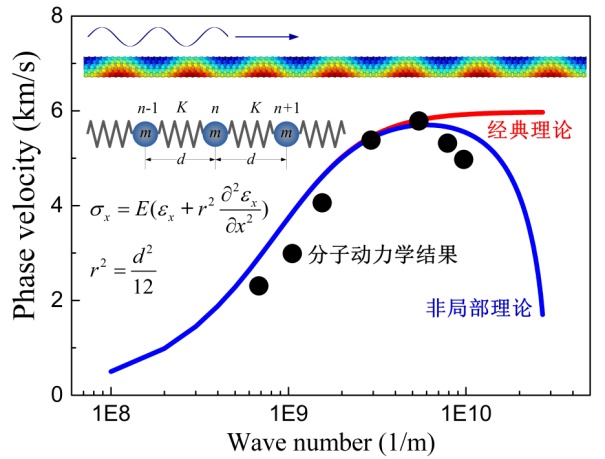

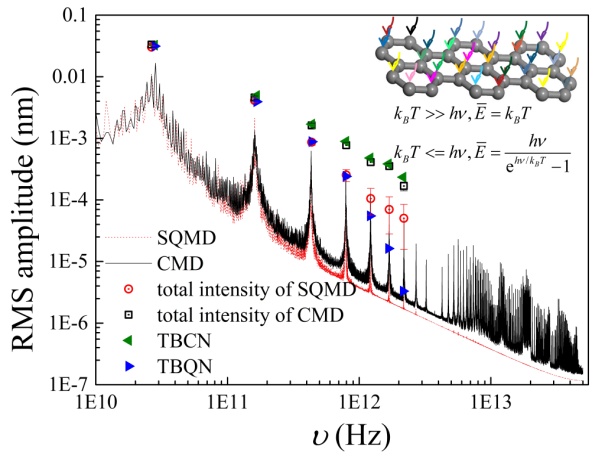

国家自然科学基金杰出青年科学基金项目获得者简介:王立峰,机械结构力学及控制国家重点实验室教授、博士生导师。中国力学学会微纳米力学工作组委员,青年工作委员会委员,SCI期刊Applied Mathematics and Mechanics特邀编委,力学与实践编委。先后到澳大利亚悉尼大学、新加坡国立大学、香港城市大学从事合作研究。主要从事纳尺度系统动力学研究。发表期刊论文66篇,其中SCI论文47篇,被他人引用870余次,第一作者论文单篇最高SCI他引328次。为50余种杂志审稿人,被Proceedings of the Royal Society A 评选为2010年Top Referee。 2009年获全国优秀博士学位论文奖,2011年入选教育部“新世纪优秀人才计划”,作为第五完成人获得2012年国家自然科学奖二等奖,2013年入选江苏省“333高层次人才培养工程”中青年科学技术带头人,2015年获得国家自然科学基金优秀青年科学基金项目资助,入选2015年度长江学者奖励计划青年学者项目。2016年入选江苏省“333高层次人才培养工程”中青年科技领军人才,并获得2015-2016年度江苏省十大青年科技之星。2018年当选第十三届全国人大代表。 |

王立峰教授 |

碳纳米管非局部弹性动力学模型 碳纳米管等高阶模态量子力学修正方法